![]()

戦乱の世を生きた名将・真田幸村がかつて隠棲し、再起を誓った場所。

天下分け目の関ヶ原の戦いに敗れた真田幸村が父と共に隠れ住んだ里、九度山を訪れました。

2016.10.29

|

|

|

| 真田古墳(真田の抜け穴伝説) | 真田庵(真田昌幸・幸村が閑居した屋敷に立つ寺院) | |

|

|

|

| 慈尊院 (空海が高野山で必要な物資を調達するための政所として作られた) | ||

|

|

|

| 丹生官省符神社(空海が慈尊院創建の時 、守り神として祀った神社) |

紙遊苑(空海に教えてもらったと伝えられる手漉き和紙「高野紙」を未来に伝える紙の資料館) | |

|

|

|

| 勝利寺(弘法大使厄除観音を祀る寺) | 旧萱野家(大石順敬尼の記念館) | |

|

|

|

| 九度山焼(米金の金時) | 対面石(弘法大使が母公と対面した所 | |

![]()

福聚山慈眼寺は、大東市にある寺院で通称野崎観音として知られている。

野崎観音の 境内には悲恋物語で有名な「お染久松」塚がある。

飯盛山は戦国時代の山城跡として著名なところである。

1348年の四条畷合戦時は、一時的に足利軍の戦術拠点となるが、足利軍と戦い敗れた楠正行の像が建っている。

南北朝時代、南朝方の楠木正行は神戸・湊川の戦で戦死した楠木正成の長男で四条畷の戦いで足利尊氏の家臣に敗れ自害した。

明治22年に創建された四条畷神社は楠木正行を主祭神として四条畷神社に楠木一族が祀られている

2014.5.21

|

|

|

| つり橋 | ||

|

|

|

| 楠正行の像 | ||

|

|

|

| 権現の滝 | ||

|

|

|

| 室池 | 四条畷神社 | 楠木正成・正行の桜井の別れ、忠孝両全の石像 |

![]()

1582年本能寺の変を受け、高松城の攻城戦から引き返してきた羽柴秀吉が、

織田信長を討った明智光秀の軍勢と激突した山崎の戦いを繰り広げたがその山崎天王山へ行った。

八幡の背割堤まで足を伸ばした。桜はもう8分咲きしていた。

2015.3.31

|

|

|

| 天王山登山口 | 宝積寺(724年、聖武天皇の勅命を受けたに行基が建てた) 山門の金剛力士像 |

|

|

|

|

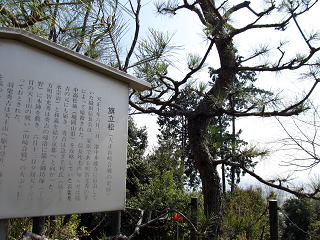

| 旗立松 天王山の戦いの際、秀吉軍が自軍の 指揮を高めるため、老松の樹上高くに旗印を掲げた |

酒解神社 | 17烈士の墓 禁門の変(1864年)の時、戦いに敗れ 天王山中で自刃した隊長真木和泉守以下十七名の眠る墓 |

|

|

|

| 山崎城址 山崎の戦いの後、大阪城が築城するまで 豊臣秀吉が本拠地としていた。 |

天王山山頂 270m | 秀吉の道 秀吉と千利休 |

|

|

|

| 木津川 | 背割り堤 |

![]()

7年前にも明智越えのコースを歩いたが 今回は前の逆コースで亀岡から保津峡へ向けて歩く

(参照 歴史散歩2ページ)

2015.1.19

|

|

|

| 亀岡駅から | 保津川下り 亀岡乗船場 | 保津八幡宮社 |

|

|

|

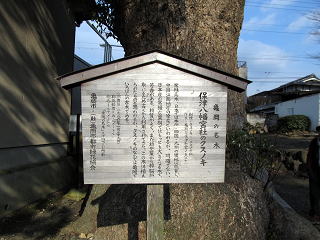

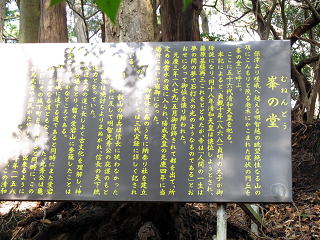

| 保津八幡宮社のクスノキ(名木) | 清和天皇を祀ると伝わるこの塚を峯の堂と呼ぶ。 愛宕神社へ向かうルート上にあるため、光秀公が たどった末路、その心中に共鳴した人々によって 「むねんどう」と呼ばれるようになった |

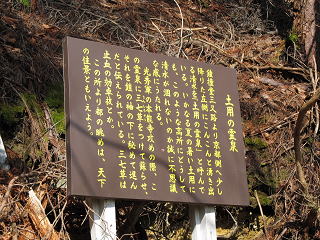

土用の霊泉 本能寺攻めの際、この霊泉に三七草をつけて蘇らせ、 それを鎧の袖の下に秘めて進んだと伝えられている。 三七草は止血の効卓抜とか |

|

|

|

| 水尾の集落。56代清和天皇がこよなく愛した地で、 天皇陵もまつられている。ゆずの栽培が盛ん |

丸太橋を渡れば、明智越えハイキングコースのゴール | |

|

|

|

| 保津峡駅 | 保津川 |