![]()

滝谷不動尊は平安時代に弘法大師によって開かれた。古来「日本三不動の一」といわれ、俗に「目の神様」「芽の出る不動様」などと呼ばれ

様々な祈願に多くの方が不思議のご利益をいただかれている

竜泉寺は595年(推古天皇2年)勅命により、蘇我馬子が創建した薬師如来を本尊とする名刹である

この地の古い池に住み、近辺を荒らしていた龍が姿を現わし、「仏法の力にはとてもかなわない」と告げて飛び去ったという、伝説がある

その後、この池の水が枯れ、この付近にも水が沸かず、ついに寺も衰退したそうだ

823年(弘仁14年)弘法大師がこの地を訪れ、牛頭天王を感得し、村人たちが困っていることを知り、

龍王を祀ったので池には再び水がよみがえったといわれている。

弘法大師は池に出来た3つの島に、聖天、弁財天、叱天を祀り、牛頭天王を鎮守とした。

2013.11.12

|

|

|

| 滝谷不動 | 多宝塔 | 多宝塔からの眺め |

|

|

|

| 西国三十三所堂から本堂と多宝塔 | 龍泉寺へ到着 | 龍泉寺仁王門(仁王門は鎌倉中期のもので 府下で最古唯一の八脚門である(重要文化財)。 |

|

|

|

| 仁王門から本堂を眺む | 龍泉寺本堂 | どうだんつつじの紅葉と ツゲの緑のコントラストがきれい |

|

|

|

| 浄土式庭園 池には3島が配され、それぞれ 弁財天・叱天・聖天の3社が祀られている。 |

アキノキリンソウ | 紅葉したモミジもきれい |

![]()

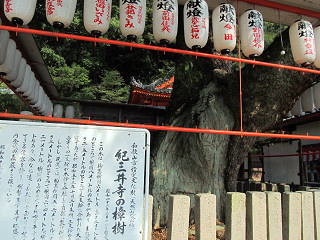

救世観音総本山 西国第2番札所の紀三井寺へ行った。

紀三井寺は1250年前中国の為光上人によって開かれる。

紀三井寺とは、紀州にある、三つの井戸が有るお寺ということで名付けられたといわれ、

今も境内には、清浄水、楊柳水、吉祥水の

三井より清水がこんこんと湧き出して、年中絶えることがないそうだ。

2013.9.13

|

|

|

| 不老橋 | 玉津島神社 | |

|

|

|

| 三断橋(玉津島神社の向かいに、三断橋があり「妹背山」に渡ることができます。) | ||

|

|

|

| 海禅院 多宝塔 | 紀三井寺 楼門 | 231段の階段 |

|

|

|

| 紀三井寺 鐘楼 | 紀三井寺 楠樹 | |

![]()

中山寺の安産祈願は、豊臣秀吉がこの観音に祈って無事に秀頼を授かったことに始まるといわれている。

中山寺大願塔を後にして 東尾根参道コースの道沿いに学校や住宅が見られるのが

不思議な感じを抱きながら急坂を登って行くと漸く展望所である。

中山寺展望所から奥ノ院参道を奥ノ院へ行くが生憎改装中だった。

「奥の院」を後に「やすらぎ広場」の名がついた広場に到着する。

「清荒神清澄寺」に向かって山道を下った。

案外急な下りでしたが無事「清荒神清澄寺」に到着した。

清荒神山門

896年(寛平8年)に宇多天皇の勅願寺として静観僧正により建てられた。本尊は大日如来。

鎮守社として三宝荒神社があり、竃の神の荒神などを祀る神仏習合から「清荒神清澄寺」と言われる。

「荒神さん」と呼び慣わされ、かまど神であり、受け取ったお札を台所の神棚に祀る。

2013.6.8

|

|

|

| 中山寺 大門 | 中山寺 大願塔 | 東尾根ハイキングコース |

|

|

|

| ムラサキケマン | やすらぎ広場 | 清荒神山門 |

![]()

大江山(おおえやま)京都府丹後半島の付け根に位置し与謝野町 福知山市 宮津市にまたがる連山である。標高833m。

酒呑童子伝説で知られる。酒呑童子(しゅてんどうじ)は、大江山に住んでいたとされる鬼の頭領である

あまりにも悪行を働くので帝の命により源頼光ら筆頭とする頼光四天王により成敗された。

頼光たちは 討ち取った首を京へ持ち帰ったが老いの坂で道端の地蔵尊に「不浄なものを京に持ち込むな」と忠告されその地に埋葬した。

また一説では童子は死に際に今までの罪を悔い死後は首から上に病気を持つ人々を助ける為、大明神としてまつられたともいう。

これが鬼嶽稲荷神社の由来となっている。伝承の通り首から上の病気に霊験あらかたとされている。

沢山の鬼のオブジェに出迎えられて大江山に到着、鳩が峰から千丈け嶽 鬼嶽稲荷神社へと歩いた。

2013.5.26

|

|

|

|

|

|

| 大江山山頂 千丈ケ嶽 | ブナ林 | |

|

|

|

| ヤマフジとミズキ |

![]()

東近江市・近江八幡市及び竜王町にまたがる雪野山(308.8m)の山頂にある4世紀中頃の古墳。

平成元年(1989)に全国でも珍しい未盗掘の状態で発見され なかでも、山頂で発見された雪野山古墳は

古墳時代前期の竪穴式石室を持つ全長約70mの前方後円墳で、

石室内部からは鏡や琴柱型石製品、鍬形石など貴重な遺物が数多く出土したそうだ。

現在古墳は埋め戻されているので、何も見ることは出来なかったが、山頂までのハイキングコースを歩いた。

2013.5.20

|

|

|

|

前方後円墳で、横穴式石室が3基ありました。 |

||

|

|

|

|

雪野山古墳(雪野山山頂)までの登り道。 |

||

|

|

|

| 箕作山など見渡せる | 龍王寺は、710年 行基が建立した |

![]()

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」の起筆で知られる方丈記は、ご存知の通り

下鴨神社の社家の子として生まれた鴨長明により執筆されている。

方丈記の時代は平安時代の末期にあたり、律令制の貴族社会から封建武家社会への過渡期であり、

源平の争乱、福原への遷都、平家の滅亡、鎌倉幕府の成立など、まさに動乱の時代だった。

そればかりでなく、地震、辻風、大火、飢餓、盗賊の横行など、様々な天変地異に人々は苦しめられていた。

方丈記に、生き生きとその時代と人を活写している

長明が終生忘れることのなかったものは下鴨神社の神職としての側面であったとされており

神職への就任に失敗したことが、彼の遁世への直接的な引き金になったようである。

2013.4.26

|

|

|

| 御手洗池 | 楼門 | 双葉葵 |

|

|

|

| 糺の森 | オドリコソウ | 河合神社(女性を守る美麗の神様) |

|

|

|

| 方丈庵(長明が住んだ方丈の庵を復元展示) | 「鏡絵馬」自分の顔に見立て願いを込めて化粧した絵馬 |