![]()

平野の地は平安時代の初め(800年頃)、征夷大将軍坂上田村麿の子・廣野麿の領有地となり、

のちに「廣野」がなまって地名の「平野」になったといわれている。

2014.12.3

|

|

|

| 杭全神社 |

クスの木高さ30m、周囲10m |

|

|

|

|

| 刀博物館(日本刀について解説と質疑応答) |

門前茶屋おもろ庵 平野町ぐるみ博物館の |

長寶寺の手水鉢のひょうたん 桓武天皇の妃である坂上春子が長寶寺を建立 |

|

|

|

| 大念仏寺 良忍上人が「大阪に念仏道場を」という聖徳太子のお告げ により大念仏寺を立てる。最大の木造建築とされていて、 建物は欅の木、屋根は銅板で葺かれている |

大念仏寺(霊明殿の屋根 天皇家の菊の御紋と徳川宗家の葵の家紋が 交互に配置され、鬼瓦には菊の御紋とが配されている |

大念仏寺(霊明殿) |

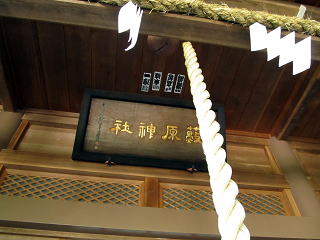

![]()

秋晴れの日、藪原〜奈良井への中山道を歩く

JR中央本線藪原で下車。藪原の町を散策。格子戸造りの家を見ながら「お六櫛」のお店に入る。

コスモス、リンドウ、シュウカイドウ、ゲンノショウコ 柘植の実などきれいな花々に迎えられてののんびりとした散策となった。

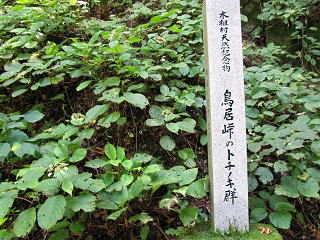

翌日、建築彫刻の立派な藪原神社にお参りした後、鳥居峠へと上って行く。

木曽街道薮原宿と奈良井宿を結ぶ約6キロは、標高1197メートルの鳥居峠越えに終始する山の道。

深い山を分け入って進む古道は、江戸の旅人にとって、わらじ履きの足を泣かせる中山道屈指の難所。

往時から400年近い時を経て、緑が一層の深さを増した今、古道は、趣き豊かなトレッキングコースになっている。

江戸時代末期には皇女和宮も通った道でもある。

なかでも御嶽神社は御嶽山を遥拝する場所として人々の崇拝を一身に集めたが、縄が張り巡らせてあり

残念ながら御嶽山を見ることが出来なかった。奇しくもその1時間後に噴火したのである。

トチノ木の巨木郡を過ぎ木曽氏と武田氏の古戦場跡の「葬り沢」を通り、木造の「中の茶屋」で昼弁当をとる。

石畳の道を踏みしめて下りきると江戸時代にタイムスリップしたような奈良井宿に着いた。

2014.9.26〜27

|

|

|

| 藪原駅 | 薮原宿(お六ぐしや) | |

|

|

|

| ゲンノショウコ白花 | 藪原神社 | |

|

|

|

| 鳥居峠へ | ||

|

|

|

| アキノキリンソウ) | フシグロセンノウ | |

|

|

|

| トチノキ(子産の栃) | ||

|

|

|

| 奈良井宿 | 奈良井木曽の大橋 |

![]()

佐々木神社は近江国の蒲生野にあり、宇多源氏佐々木発祥地で、全国の宇多源氏・佐佐木源氏(京極家、黒田家、三井家、佐佐木家など二百二十余姓)

ゆかりの人たちが信仰する神社である。4月末から5月中旬にかけて、「なんじゃもんじゃ」の花が楽しめると知り、訪ねた。

観音正寺が位置する繖山(きぬがさやま)には、室町時代以来近江国南半部を支配した佐々木六角氏 の居城である観音寺城があり、

寺は佐々木六角氏の庇護を得て栄えた。西国三十二番札所である。

観音寺城は近江佐々木荘に根を張った宇多源氏の佐々木一族、佐々木氏ゆかりの城。

鎌倉時代、近江の守護となった佐々木定綱の息子の信綱の子らが四家に分かれ・・・六角氏、京極氏、大原氏、高島氏

(俗に言われる近江源氏の流れを汲む佐々木四家)となる。

泰綱は京の六角、氏信は京極に居を構えたことでそれぞれ六角家、京極家と呼ばれるようになった。

この中で、特に絶大な勢力を持っていたのが六角氏だと云われている。

観音寺城は佐々本六角氏の居城で繖山に築城されていて、本格的な石垣造りの山城として名高い。

2014.5.17

|

|

|

| 織田信長像 | 沙沙貴神社 | |

|

|

|

| 佐々木源氏発祥の地 | なんじゃもんじゃの木 | |

|

|

|

| 田園 | 観音正寺 | 観音正寺から近江富士方面 |

|

|

|

| 繖山山頂 |

![]()

松代城は、戦国時代に武田信玄によって築城された城といわれ 明治の廃城まで300年余りにわたって北信濃の拠点的場所である。

廃城後1995年より環境整備工事を行って発掘・文献調査をもとに、櫓門・木橋・石垣・土塁・堀などの修理・復元した。

上田城は、徳川の大軍を2度にわたって退け、日本全国に名を馳せた真田昌幸の居城である。上田城は天守閣がない。

懐古園は白鶴城や酔月城とも呼ばれた小諸城の跡で三の門には徳川家達(いえさと)公の筆になる「懐古園」の大額が掛かっている。

小諸城は、全国的にも珍しい城下町より低い穴城である。文豪島崎藤村の千曲川旅情の歌「小諸なる古城のほとり」でも知られている。

2014.4.13〜15

|

|

|

| 松代城 | ||

|

|

|

| 真田邸 | 松代 文武学校(松代藩の藩校) | 上田城 |

|

|

|

| 上田城 | 上田城 | 真田石(高さ約2.5m・横約3mの大石.真田昌幸が築城の 折り柱石として据えたもの |

|

|

|

| 上田城西櫓 | 小諸城址 | 懐古園 |

|

|

|

| 向こうに見える浅間山 | 島崎藤村の詩碑 |

![]()

石清水八幡宮の一の鳥居近くに巨大な石塔「航海記念塔」と呼ばれる五輪塔がある。

方・円・三角・半月・宝玉の形の石を積み上げた高さ6.08mの日本最大級の石塔である。

造られた時期は13世紀後半とみられ、叡尊(鎌倉中期に奈良・西大寺を復興した僧)が

元寇の犠牲者の供養のために建てたのではないかといわれている

2014.3.31

|

|

|

| 武運長久見守った五輪塔 | 一の鳥居 | |

|

|

|

| 本堂 | 八幡駅前 |

![]()

大海人皇子と大田皇女の間に大津皇子が誕生した。

672年,大海人皇子は大友皇子に対して戦を挑み,壬申の乱が起こった。,

大津皇子10歳の時であった壬申の乱は大海人皇子軍が勝利し,都は再び飛鳥の地にもどり大海人皇子は天武天皇として即位した。

しかし,天武天皇が崩御した翌月の686年10月2日,大津皇子は川島皇子の密告によって謀反の疑いをかけられ

皇子の従者30余人とともに捕えられてしまう。そして,翌3日に自害された。24歳の若さであった

大津皇子に従って行動していた従者の多くは罪なしとして解放され,数人のみが伊豆や飛騨の国に流された。

大津皇子一人を失脚させるための何らかの力が裏で動いていたと推測される。

大津皇子は二上山に葬られた。

2014.1.21

|

|

|

| 奈良飛鳥にある高松塚古墳の石棺の石を切り出した場所 | 岩屋 | 岩屋は奈良時代の石窟寺院跡で,凝灰岩を削って 造られた間口7m,奥行き5m,高さ6mの石窟。 三重の石塔が残り,昭和23年に国の史跡に指定された。 |

|

|

|

| 雌岳山頂の日時計 | 祐泉寺(比叡山延暦寺(天台宗)の末寺) | 傘堂(郡山藩主本多政勝候の菩提をとむらうため、 その影堂として恩顧の家臣やこの地域の農民たちによって 延宝2年(1674)に建立されたもの)。 |

|

|

|

| 當麻寺本堂 | 仁王像 | 仁王門 |