![]()

2010年は、「

西大寺から秋篠寺 神巧皇后陵などの陵・古墳を見ながら平城京跡に行ってみた。

21.12.6

|

|

|

|---|---|---|

| 西大寺 東の大寺(東大寺)に対して西の大寺といわれただけに、往時は28万坪の境内を誇っていたそうです。 | ||

|

|

|

| 秋篠寺 本堂に25体安置されている仏像の中でも特に著名なのが伎芸天(重文)で、諸技諸芸の守護神として 多くの芸術家や芸能人らに慕われまたその造形の優美な写実性は古美術愛好家の間でも広く親しまれています。 |

||

|

|

|

| 秋篠寺 絵になる晩秋のたたずまい | 神巧皇后陵 | 平城京跡 資料館 |

|

|

|

| 平城京跡 朱雀門 |

海龍王寺 表門と築地塀、奥に参道が続く |

|

![]()

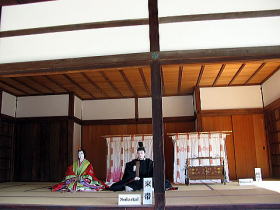

京都御所が天皇陛下御即位20年を記念して特別公開された。

14世紀以来、500年以上にわたり皇居であったところ。現在の建物は,安政2年(1855)の再建。

平安時代を始めとする様式が展開し、伝統的な内裏の世界をみることができる

21.11.4

|

|

|

| 宜秋門 | 御車寄 | 緒大夫の間 |

|

|

|

| 新御車寄 | 建礼門 | 承明門 向こうに見えるのが紫宸殿(ししんでん) |

|

|

|

| 紫宸殿 | 紫宸殿(西縁南側) | 清涼殿 |

|

|

|

| 菊の御紋がついた瓦 | 小御所(こごしょ) | 御学問所 |

|

|

|

| 御池庭(おいけにわ) | 朔平門 | 皇后宮常御殿(こうごうぐうつねごてん) |

![]()

三田市と篠山市の間にある虚空蔵山に登る。

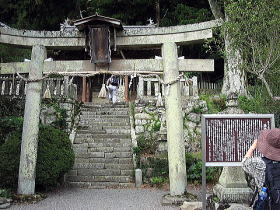

JR藍本駅から左に歩きまもなく酒滴神社から虚空蔵山の標識通り山の方へ進む。

高速道の下を通り左へ行くと登山口に到着。

21.9.16

|

|

|

|---|---|---|

| 酒滴神社 |

緩やかな山道を登ると25分程で虚空蔵堂に着く。

堂は聖徳太子が建立したと記されている。

|

|

|---|---|

| 虚空蔵堂 | 鯱 |

|

|

|

|---|---|---|

| 陶の郷分岐 | 虚空蔵山の頂上(596m) |

陶の郷分岐を過ぎ 案外登りもきついが一気に登り着いた大岩からの眺めは良かった。5分程で虚空蔵山の頂上(596m)に到着。

しばらく下って鉄塔の辺で弁当を開く。再び歩行開始。

下りで楽か?とついて行くが道を間違えていた事に気づいて分岐まで戻る。

標識が目線より上の方についていてつい見落としてしまったらしい。

付け替える方がいいねと言いながら直進に道を変えて登ると八王子山496mに到着。

|

|

|

|---|---|---|

| 八王子山山頂(496m) | 石仏 |

流石眺めも素晴らしい。さらに山上山の山頂を過ぎて急降下する。

少し下ると左に眼下の里を見守るように石仏が祭られていた。

そこからは 鉄鎖を持って7mほどの岩を下りることも出来たが 私は恐ろしくて普通に下山した。

ずっと急降下なので用心しながらゆっくりと油井のバス停のある車道まで下りた。

右折し15分ほどでJR草野駅に着き、無事帰路についた。

![]()

21.7.20

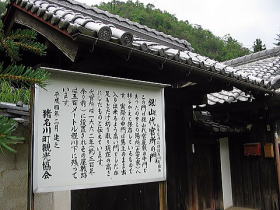

兵庫県猪名川町 豊臣秀吉ゆかりの多田銀銅山の歴史を紹介する施設 「悠久の館」 へ行く。

多田銀銅山の歴史は古く、奈良時代の東大寺大仏建立の際に多田銀銅山で採掘された銅が使用されたと伝えられる。

|

|

|

| 悠久の館入り口 | 銀山橋 | 移築された銀山代官所の門 |

|

|

|

| 金山彦神社 二の鳥居 | 山神宮 | 青木間歩 (唯一坑道内を体験できる間歩) |

他に台所間歩や瓢箪間歩など見学した後 村上新田を抜けて道の駅いながわへと歩き屏風岩からバスに乗る。

|

|

| 屏風岩 | |

![]()

2009.3.17

京都北大路からバスで源光庵口で下車。

源光庵から常照寺、光悦寺、 しょうざん庭園から金閣寺まで歩いた。

源光庵 堂の天井は伏見桃山城の遺構であり徳川家康の忠臣・鳥居彦右衛門一党1800余人が石田光成の軍勢と交戦したが討死し、

残る380余人が自刃して相果てたときの痕跡が残っている。

また党内には悟りの窓と名付けられた丸窓と迷いの窓という角窓がある。裏には枯山水庭園がある。

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| 源光庵 | 迷いの窓 | 悟りの窓 | 枯山水庭園 |

光悦寺 徳川家康が本阿弥光悦に野屋敷として与えた土地に光悦はそこに一族縁者をはじめ多くの職人と工芸集落を営んだ

光悦翁は茶道に置いても一流儀に偏する事無く茶道の奥義を極めた。

|

|

|

|---|---|---|

| 本堂に通ずる回廊 | 三巴亭茶席 | 光悦垣 |

しょうざん庭園 約3万5千坪の園内の日本庭園は鷹峯三山を借景に、北山杉や楓、紅葉、梅などが植えられている

金閣寺 将軍足利義満が、将軍職を辞し太政大臣になった1397年に 鎌倉時代から衣笠山一帯には貴族の山荘などが造られていたがその

代表的な北山第を譲り受け、新たに北山殿の造営を始めたとされている。

五葉松は義満の盆栽から移植され、帆掛け船の形に仕立てられたものとされており、舳先は西の方角を向いている。

これは、この船に乗って 西方浄土に向かうという発想からこの形に仕立てられたものらしい。

|

|

|---|---|

| 五葉松 |

![]()

2009.1.12

熊野古道は京都を出発点に大阪府内、和歌山県の田辺市付近まで縦断する「紀伊路」、そこから熊野三山まで海岸線を往く

「大和路」、紀伊半島を縦断する「中辺路」があり、大阪編約5時間の熊野古道を歩く。

朝方時折雪も舞ってきたがその後陽もさして暖かくなった。

八軒家船着場 京都から船で下ってきてここ天満橋から熊野詣での始まりである。

|

|

|---|

座摩神社行宮

南大江公園 朝日神明社跡(坂口王子伝承地)

南大江公園ではとんど祭りが行われていて賑わっていた。

地元の人に暖かいダイダイ湯をどうぞと奨めて頂きご馳走になり温まる。

公園内には鳥居があり狐坂大明神が祀られている。

親切なおじいさんが朝日神明社跡の碑の前で説明をして下さった。

榎木大明神

ご神体は白蛇 樹齢670年の巨木が目印。実はエンジュの木だが昔からの馴染みでエノキさんと呼んでいる

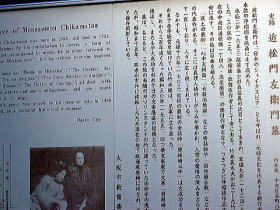

近松門左衛門の墓

|

|

|---|

楠大明神

路の真ん中に大木の楠と共に社が祀られていて参っている人を見かける。

道路整備の時に撤去しようとしたが悪い事が起こりどうしても撤去する事が出来なかったらしい。

高津神社

境内へは階段を上がって行く。ここでもまたとんど祭りが行われていてたいそう賑わっていた。

浪速の地を皇都(高津宮)と定め大阪隆昌の基を築かれた仁徳天皇を王神と仰ぐ神社。

大阪市歌に

「高津の宮の昔より よよの栄を重ねきて 民のかまどに立つ煙 にぎわいまさる大阪市」

とうたわれている。

藤原家隆塚と天王寺七坂

藤原家隆は藤原定家と並ぶ鎌倉時代初期の歌人で新古今和歌集の選者である。

西の海に落ちる夕陽を見て詠まれた7首の内

「契りあれば なにわの里に宿り来て 波の入り日を拝みつるかな」

の歌からこの地一帯を夕陽丘の地名が生じたと伝えられているらしい。

上町台地にある家隆塚を中心に今も風情ある坂並で残されており、坂の形や近くの寺、神社に因んだ名がつけられた。

清水坂、愛染坂、天神坂、源聖寺坂、口縄坂、真言坂、逢坂を天王寺七坂と呼ばれている。

四天王寺 愛染堂

593年聖徳太子が創建した四天王寺の一つ。の愛染堂本山 四天王寺 四箇院のひとつ、施薬院の場所に建つ聖徳太子ご創建の愛染堂

|

天神坂 |

|---|

堀越神社

阿倍晴明神社

|

陰陽師阿倍晴明の誕生とされる阿倍晴明神社である 中には阿倍晴明の銅像があった。 足元の白い狐は「撫で狐」で何かご利益をと一撫でした。 |

|---|

阿倍王子神社

安倍晴明神社のすぐ南に、大阪府内に残る唯一の王子社、阿倍王子神社がある。

住吉大社

鳥居の向こう側にそり橋が見える。手前には阪堺電車という路面電車のレールがある。

そり橋の向こう側に楼門があり、その東に第3本宮、その東に第2本宮、さらにその後ろに第1本宮があり

第3本宮の南側には第4本宮がある。

住吉大社まで行きそこでバックした。1日長い徒歩だったが楽しく昔の人がたどった路を歩く事が出来てすがすがしい1日を終えた。