![]()

20.7.4

| 7月矢田寺のアジサイ を訪ねて矢田丘陵を歩いた。 富雄からバスにて霊山寺で下車。 子どもの森を経て東明寺へ。 |

|

|

| 霊山寺(736年薬草湯屋を建て薬師如来を祀って 緒人の病を治されていたのが遠因の寺) |

||

| 東明寺(694年天武天皇の第五皇子舎人(とねり) 親王の創建で静かなたたずまいで建っていた) |

|

|

| 東明寺には丁度ナツツバキ(別名はシャラノキ(娑羅樹))が満開に花をつけていた。 |

||

| 東明寺からしばらく歩くと矢田寺に到着。丁度アジサイが紫色の花を美しくとりどりにつけていた。 | ||

|

|

|

| 矢田寺(日本のお地蔵さまの発祥地でもあり 日本最古の延命地蔵菩薩が祀られている) |

矢田寺(別名アジサイ寺とも呼ばれ、境内には 約8000本、60種のアジサイが植えられている) |

松尾寺(舎人新王が建立したと伝わる 日本最古の厄除け寺 |

![]()

20.5.26〜27

| 5月ブナの新緑の目に映える頃 大山ブナの森の古道の散策をした。  |

|

|

| ブナの葉 | 大山寺橋 | 三輪平太の墓(大山寺本殿の再建の建立にあたり 京都から来た宮大工棟梁三輪平太は地元の大工の恨を 受け、柱を短く切られた為、余儀なく設計の変更をしたが 責任を感じ、その完成を見ずに、この地で自害した |

|

|

|

| 碑の横には「清浄泉」と呼ばれる湧き水がある。 早速飲んでみる。おいしい水だった。 |

大山寺 石の大鳥居 | 大山寺阿弥陀堂(重要文化財) |

|

|

大山寺本堂 (天台宗の古刹で奈良時代の開山) |

| 大山寺阿弥陀堂(室町末期に再建された建造物) | ブナの幹(保水性が高い) | |

|

|

00301.jpg) |

| 大山頂上をを眺める。 | 天台宗別格本山 角盤山大山寺 | ツリバナ御幸参道本通りでツリバナが 丁度満開に咲いていた。 |

![]()

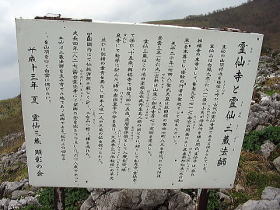

霊仙は最澄や空海と共に遣唐船に乗り唐に渡った学問僧である。

そして長安の仏典の翻訳をなしとげ、唐の憲宗皇帝から仏僧として最高の尊称である三蔵法師の号を贈られた。

三蔵法師を名乗るのは日本人で霊仙ただ一人である。

彼が翻訳した経典「大乗本生心地観経」は海を渡り千二百年を経て、石山寺に今もある。

千二百年近く歴史の深淵に隠されていた霊仙三蔵の偉業が、いま、ようやく顕彰されるようになった。

少し大きくなるが霊仙についての手がかりを求めて幻の霊仙寺があったと思われる霊仙山に登った。

20.5.1

|

|

|

| 榑が畑登山口 | 5合目 見晴台 | この辺まで来ると高い木は無くなる |

|

|

|

| お虎ガ池がある霊仙神社 | お虎ガ池 | 経塚山頂上 |

|

|

|

| 幻の霊仙寺があったと思われる立て看板 | 霊仙山三角点1084m(石灰岩のカレンフェルト) | 霊仙の木像(於河南中学校) |

三角点のある山頂からは西に琵琶湖,東に岐阜の山並みを望めるようだが風も冷たくかすんでいた。

山小屋へ行きそこで昼食を取った。

昨晩ここでひとりで泊まったと言う青年が入ってきた。

何と電気も何も無いこの山小屋でひとりで寝たとは 昔の僧の修行を連想させるものである。

静寂と星との対話のみであるがすぐに寝てしまったと言っていた。

今日は友達とここで落ち合って又泊まるらしい。

この山は5月中ごろから10月頃までは蛭が出るので要注意のようだが、蛭に遭わずラッキーだった。

帰りに松尾寺の前にある霊仙三蔵記念堂に寄ってみた。

大きな霊仙像の周りにはひとつひとつ違う顔に彫られた小さな霊仙像が取り囲んでいた。

また 近くの河南中学校の玄関にある森大造が彫った立派なお顔の霊仙の木像を拝観してきた。

ここにこのような等身大以上の立派な像があるのが勿体無く、美術館などに置いて全国に知ってもらいたいと思った。

![]()

唐櫃越(からとごえ)は、かつて関所破りの間道として、また明智光秀の本能寺攻めの道としても使われた古道である。

京都市西京区 山田から、「沓掛山」「みすぎ山」とつながって、亀岡市馬堀までの尾根伝いを結ぶ全長10kmの脇道のことである。

当初登りは急勾配で稜線区間には いると標高300m〜400mで比較的に起伏の少ない道であった。

天正10年、明智光秀が「本能寺の変」を引き起こし たとき、1万5000騎の軍を三段に備えて、

北より明智越え、唐櫃越え、老ノ坂越えの三面より本能寺に向かったことでもよく知られている。

総勢13,000人のうち4,000人がこの唐櫃越を越えていったとされる。

唐櫃越というめずらしい名前は、山伏が背負っている唐櫃に由来するといわれ、牛馬で荷物を輸送できる道ではなく、

人が荷物を背負って一人一列で通ることがやっと、という意味と伝えられているように

細い道を雪ですべらないようにおそるおそる歩いた。

時折雪も降って平坦なところでは雪をふみしめての感触も心地良いものであった。

20.2.17

|

|

|

|

|

|