![]()

18.12.16

| 高瀬川は京都の豪商角倉了以が1600年頃 鴨川の二条付近から水を引き入れ開いたもので 宇治川に合流する全長10キロの運河である 江戸、明治期に米や物質の 輸送手段として尊重された 高瀬川沿いに三条、四条、五条楽園 七条塩小路、京都駅までを歩いた。 |

高瀬川起点 鴨川から高瀬川へ |

高瀬川の西側に鴨川 |

|

|

|

| 高瀬川一之船入跡 | ||

|

|

|

| 高瀬川源流庭園(角倉了以の別邸跡) | 池田屋騒動跡 | 佐久間象山遭難の地の案内石碑 |

|

|

|

| 江戸中期、 高瀬川両岸では 生洲料理屋が栄えたことが描かれている立て札 |

角倉了以が豊臣秀次とその一族の菩提を 弔うために創建した瑞泉寺 |

瑞泉寺(四季折々の花が植えられている) 丁度コクチナシの実がなっていた |

|

|

|

| 角倉邸跡 | 五条楽園付近の高瀬川 | 高瀬川から鴨川へ(高瀬川はここまで) |

![]()

18.11.9

| 「大仏鉄道」 明治時代末、京都・加茂町から 奈良市にかけ走っていたそうです。 存在していたのはわずか9年間で 汽車も線路も今は無い その大仏鉄道をたずねて 加茂町から奈良まで歩いた |

|

|

| 加茂駅にあるランプ小屋 当時の列車は夜間石油ランプを使ったが その保管のための小屋 |

加茂町に展示してある蒸気機関車 | |

|

|

|

| 観音寺橋台(生活道と鉄道が交差するため 架けられた橋の橋台だけが残っている) |

鹿背山橋台(用水路をまたぐ橋の橋台。 切り石積み) |

赤橋(赤い煉瓦と白い御影石の 組み合わせが美しい。 |

|

大仏鉄道は 勾配が強いので 明治時代の小さな蒸気機関車にとって、 その運転は相当困難であったらしい 現在、大仏鉄道の名残としては わずかな鉄橋やトンネルなどの 土木構造物 が路線沿いに点在し、 現存しているにすぎない |

|

| 松谷川トンネル | 鹿川トンネル(農業用水用のトンネル) | |

|

|

モニュメント。 斜面を下ってきた汽車を、この駅に 正確に止めるのに苦労したという 大仏参拝に最も近い駅と宣伝された 橋脚やトンネルは煉瓦造りの 構造や切り石積みなどその色彩が美しく 当時と変らぬ姿を見る事ができた |

| 柿がたわわに実をつけていた | 大仏駅跡 |

![]()

18.10.21

| 遣唐留学生・井真成は国命で唐の都 長安へ派遣されたが 学問半ばで 倒れその遺体が家系や官職などを 記した墓誌と一緒に埋納されたらしい。 石板の墓誌が平成16年秋に見つかった。 井真成の出身地は藤井寺市の 葛井寺の周辺の可能性が高い。 その藤井寺市を訪ねた |

|

|

| 葛井寺 | 朱塗りの仁王門 | |

|

|

|

| 葛井寺 | 遣唐留学生井真成 | 葛井寺仁王門 |

| 志疑神社 神社周辺では、発掘調査で古代の瓦が 発見されており 寺院(大井廃寺)が 存在していたらしい。「囲」という線刻 された瓦があり「井真成」の出自では ないかと考えられている井上氏を 表しているのではないかと注目されている |

|

|

| 志疑神社 | 道明寺(菅原道真が大宰府に左遷となった が伯母が住んでいたここを訪ねたという) |

|

|

|

藤井寺市には古市古墳群がある。 5世紀の大王墓のメッカ。 その真ん中で23年前、 巨大な木ぞり「修羅」が発掘された。 古墳の石材を載せ大勢で 運んだと推測される。 |

| 木製の「修羅」 | ||

![]()

9月暑さも和らいできた頃大河ドラマ功名が辻の山内一豊公・千代様ゆかりの地 米原市を訪ねた

18.9.14

|

|

|

|---|---|---|

| 白亜の像 馬にまたがる一豊と千代の白亜の像が 坂田駅前にある |

千代の生家 千代は浅井家の家臣若宮氏の子として 生まれたとされる 近江説があるが確たる証明が無く郡上出身 と言う説もある |

法秀院(一豊の母)の墓 |

|

|

|

| 八幡神社 若宮家が社殿を造営し 同家の守護神として崇敬していた |

長野家(一豊の母が身を寄せていた。 ここで千代に裁縫を教えたと言われる) |

坂田神明宮 (息子一豊の武運長久を願い法秀院が祈願したと伝わる) の宮内をJRが走っている。丁度来た電車をうまく キャッチする事ができた |

![]()

18.7.26

7月の末 信長の比叡焼き討ちを坂本城から追ってみた

生源寺の破鐘 信長の叡山焼き討ちの時に乱打して異変を伝えたため ひびが入って不思議な音色となっているそう |

坂本は石垣造り集団「穴太衆」が住んでいた町である 「穴太衆積みの石垣」は坂本の 美しい町並みをつくっている |

坂本城址に到着 |

明智光秀像(明智光秀は40歳ごろ信長の家臣となり 山門焼き討ちのあと湖岸に豪壮な坂本城を築城) |

坂本城は湖岸に石垣がせり出しその上に白亜の 天守が浮かぶ水城は、朝夕に湖水に映えて どんなにか美しかったかと想像される |

「滋賀院」 比叡山延暦寺の寺院の 一つで穴太衆積みの石垣 |

蓬莱丘地蔵 ケーブルで延暦寺まで行く途中 ほうらい丘で途中下車 |

蓬莱丘地蔵 信長による叡山焼き討ちの際 犠牲となった多くの人達の霊を慰める 石仏が沢山安置してある |

比叡山頂上からの眺め |

![]()

18.7.14

難波から極楽橋ケーブルに乗り換えて高野山へ。

高野山といえば、空海の開いた真言宗の総本山であり標高900mの山頂にある根本大塔をを中心とする“壇上伽藍”である

根本大塔 |

大門で腹ごしらえ さあ女人堂コースのハイキング開始 |

まだアジサイも残る道をテクテクと |

女人堂のピーク(946m) 熊野の壮大なパノラマが広がる |

大滝口(ろくろ峠) |

大滝口 大塔や金堂を拝もうとこの峠から 女性たちがろくろ首のように首を 伸ばしたといわれている。 熊野への3本の参拝道の1本 「小辺路」の始点にもなっている。 尾根道を上り下りして奥の院前バス停まで 汗びっしょりながらも楽しいハイクを終えた |

![]()

18.6.29

梅雨の晴れ間の暑い日三室戸寺のあじさいと蓮の花観賞を兼ねて宇治ハイキング

世界遺産の宇治上神社の拝殿(国宝)は、日本最古の神社建築で鎌倉時代前期に伐採された桧が使用されており、

鎌倉時代の優れた建物遺構である

|

|

|

|---|---|---|

| 丁度見頃でアジサイ 蓮も見事なものである | ||

|

仏徳山展望台ではるか宇治の町を 展望しながら弁当を広げた |

東海自然歩道を天瀬ダム向けて歩いた |

|

|

|

| 天瀬ダム森林公園に到着。 天瀬ダムを下に眺め、急な階段を下りて |

天瀬吊橋を渡り | ゆったりとした宇治川に沿って歩く |

![]()

平清盛は福原に平安京同様の宮都造営を試みた。 京都に比して狭く難航したようだが強引に推し進めていった。

まぼろしの福原京 平氏一族の足跡をたどってみた。

平頼盛の邸宅跡と伝えられる荒田八幡神社に入ると安徳天皇行在所跡の碑があった

熊野神社 清盛が福原遷都にあたり王城鎮護のため紀州熊野権現を勧請して祀ったという伝説を持っている

|

|

|

| 旧有馬街道を歩く。祇園神社の近くに雪見御所跡がある。 清盛が都を京都から福原(今の神戸)に移しこの辺りに隠居の館として 雪見御所を建てたと言われる |

氷室神社 この地の氷室から、仁徳天皇に氷が献上されたと伝わる神社 源平の合戦時には、平通盛と愛妻の小宰相が別れを惜しんだ場所とされ 縁結びの神様として信仰されている |

|

![]()

18・5・11

| 日本一の山城と薬の町 高取城下町へ壺阪山駅から 土佐街道を歩いた 高取城跡は583メートルの山上にあり 機会があれば是非訪ねてみたいと 思いながら今回は残念ながら見送った |

子嶋寺 |

|

|

|---|---|---|---|

光永寺の謎の人面石 |

高取城下町家 |

薬の町らしいお店も見つけた |

|

|

|

|

|

| 道路にはところどころに薬の町らしい飾り石が見られる | |||

|

|

|

|

| 土佐戎神社・薬祖大神 | 長屋門をそのまま残す武家屋敷(田塩家)300年経つ | ||

|

|

|

|

| 家老家敷長屋門(植村家) 今もこの一角に古い武家屋敷を残す風情ある街並を見ることができた | 高取山登山口の山村を 水車小屋を横目に のどかに歩く 山藤の花も小さな滝のそばで咲いていた |

||

|

壺阪の 月に杖ひく 夫婦かな 「お里・沢市」の物語は今より三百年 以上も昔 壺阪寺のふもと土佐町に住む 沢市という盲人と妻里の夫婦愛をテーマ にした物語で浄瑠璃 歌舞伎 浪曲にとなっている |

悲運な沢市夫婦を秘かに扶ける旦那として登場する 老舗「伊勢屋」の醸出するお酒[金剛力]を 帰りに立ち寄り買って帰り余韻に浸った |

|

| お里・沢市の墓 |

|||

![]()

18・4・13

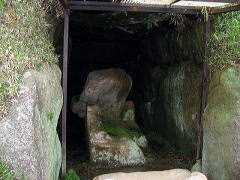

近鉄平群駅からつぼり山古墳へ 石室、石棺から6世紀中ごろの築造と 推定される |

白山神社へ |

|

| 弥勒堂 | ||

十三峠 杵築神社の標識 |

|

|

|

|

|

| 丁度淡いピンクの桜 濃いピンクの桃の花 白いハクモクレン 黄色のれんぎょう 若葉の緑と 絵に描いたような見事な景色にうっとりとしながらの散策となった |

||

十三塚 水呑地蔵 標高438mの最高所に親塚を築き、 南北90mの範囲に六基ずつの小塚 を配している生駒十三峠の 十三塚を後にして急な坂道を下った |

|

玉祖神社 服部川駅まで歩いて帰路に着いた |