![]()

雨で延期になって梅雨明けした暑い日剣豪の里 柳生街道を歩く。 家老屋敷 芳徳寺(柳生家の菩提寺)など柳生家ゆかりの史跡を訪ねた後、

東海自然歩道に入る。道標が完備されていて迷うことは無い。南明寺から忍辱山円成寺まで歩き 円成寺からバスで奈良駅に向かい帰路についた。

2018.7.10

|

|

|

| 家老屋敷 | 柳生街道の道標 | |

|

|

|

| 芳徳寺 | 柳生家の墓塔 | |

|

|

|

| 疱瘡地蔵 | おふじの井戸 | 円成寺 |

![]()

塩尻駅にお昼到着。昼食後、さあ江戸時代の趣が残る木曾路の旅が始まった。

今年は初夏の暑さが早くに来て暑い。単調な道を江戸時代に戻って歩くが今はアスファルトの道になっていて長く感じる。

漸く平出遺跡に到着。縄文時代、古墳時代、平安時代にかけての大規模な集落。

その後平出一里塚跡へ

南塚の塚木は武田信玄の軍師山本勘助が赤子を拾った伝説から「勘助子育ての松」と呼ばれ、

松葉を煎じて飲むと乳の出が良くなるといわれ乳松ともよばれたそうだ。

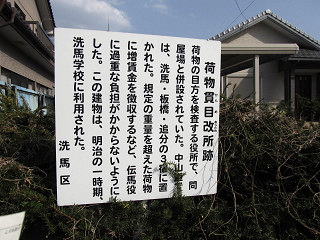

洗馬宿に向かうも資料で調べたのと反対方向から来たこともあって

500メートルほど真逆に歩いていたことに気が付き戻る。地図も解りにくいこともあり何度か道の選択に迷う。

本山宿本陣には皇女和宮が宿泊したそうで、また関ヶ原の戦いで秀忠軍は本山に着陣したと伝えられている。

本山宿を過ぎ日出塩駅まで歩いて日出塩から電車で奈良井の宿に行く。

フクジュソウはあちこちに群生していた。

2018.4.2

|

|

|

| 平出遺跡13:41 | 平出一里塚跡13:54 | 肘掛松跡15:12 |

|

|

|

| 分去れ常夜灯15:18 | 荷物貫目改所跡15:29 | 脇本陣跡15:29 |

|

|

|

| 高札場跡・洗馬宿碑・中山道碑15:34 | 牧野一里塚碑15:42 | 小林本陣跡・明治天皇行在所跡16:28 |

|

|

|

| 中山道・本山宿 16:29 | 高札場跡標板・常夜燈・秋葉大権現石祠 16:34 | 本山宿京口跡16:35 |

|

|

|

| 日出塩 一里塚跡16:52 | フクジュソウ17:18 | 日出塩駅 17:23 |

![]()

翌日 奈良井から藪原まで歩く。4年前藪原から奈良井へ歩いたが(9ぺーじ)今回は反対のコースである。

標識も新しく立て替えてあった。前回行きそびれていた御嶽遥拝所に行き御嶽山を望んだ。

噴火した御嶽山も穏やかな姿を望むことができた。

鳥居峠は戦国時代、木曽義元が松本の小笠原氏と戦ったとき、この峠の頂上から御嶽を遥拝し戦勝を祈願した。

その効あって勝利を収めることができたので、よろこんで鳥居を建てた。以来鳥居峠とよぶようになったという。

2018.4.3

|

|

|

| 奈良井宿碑 | 木曽五木 | 奈良井宿 8:33 |

|

|

|

| 水が湧き出している9:09 | 鎮神社9:58 | 石畳 10:25 |

|

|

|

| 鳥居峠の一里塚11:12 | 熊除けの鐘11:33 | 子産の栃11:37 |

|

|

|

| 御嶽遥拝所 11:41 | 御嶽山 11:59 | 石畳 12:24 |

|

|

|

| カタクリ13:29 | 藪原駅13:34 | 木曽福島駅 15:30 |

![]() 2018.2.21

2018.2.21

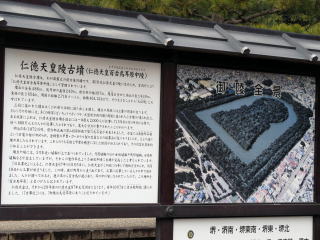

南海高野線堺東駅で下車し 百舌鳥三陵(反正陵古墳、仁徳陵古墳、履中陵古墳)の前方後円墳を周遊して歩く。

仁徳陵古墳は墳丘長486mの前方後円墳。日本最大の古墳であり、エジプトのピラミッド、中国の秦始皇陵とともに

世界三大墳墓の一つに数えられる立派な古墳である。周辺の百舌鳥古墳群は、堺市内の東西約4km、南北約4kmの範囲に広がる古墳群で

、現在では4世紀後半から5世紀後半に造られた47基の大小の古墳が散在して広がっているという。 2018.3.8

|

|

|

||

| 方違神社 | 全長約148m反正陵古墳 5世紀中ごろの築造 |

南宗寺 唐門 (重要文化財) |

||

|

|

|

||

| 仁徳天皇陵古墳全長約486m(世界3大墳墓の一つ | 百舌鳥耳原3陵の一つ前方後円墳 | 履中天皇陵古墳 | ||

|

|

|

||

| 山口家の雛飾り | 千利休屋敷跡にある井戸 大徳寺山門の改修の廃材を使って建てられた |

|

![]()

2017.12.4

箕面西江寺から勝尾寺まで歩いた。

箕面山は古来より瀧を中心に山林の修行道場として発展し、日本でもっとも古い修行地の一つである。

658年飛鳥時代、役行者(えんのぎょうじゃ)によって開山された。

役行者が箕面大瀧で苦行を重ねていたある日、山獄鳴動して光明が輝き光の中から老翁に化身した大聖歓喜天が現れ、

この山を日本最初の歓喜天霊場とし、万民の諸願成就のため未来永劫 西江寺に鎮座すると申されたという。

本堂には役行者作日本最初の大聖歓喜天が祀られ1300年余の歴史があり、現在も地元の氏神として「聖天さん」と呼ばれ信仰を集めている。

西江寺から聖天展望台 才ケ原池を通り勝尾寺南山 しらみ地蔵へ

しらみ地蔵のいわれ1.夜明け前のくらいうちに麓を立って、この辺まで登ると空が白んでくるから 2.背中の虱が動け始めて痒くなるから

3.これは地蔵ではなく観音であり、虱の事を隠語で千手観音と言うから しかも何か抱いているように見えるから

マリア観音で隠れキリシタンの信仰に結びつけるの 3節がいわれる

|

|

|

| 聖天展望台 | 才ケ原池 | |

|

|

|

| 勝尾寺南山山頂 | しらみ地蔵 |

勝尾寺に到着。粟生団地の方へ下りる。

|

|

|

| 勝尾寺園地 | 勝尾寺 | 粟生団地 |